|

Mercure est la planète la plus proche du Soleil, dont elle est distante de 45 986 000 km au périhélie (point le plus proche) et de 69 817 000 km à l'aphélie (point le plus éloigné). Cela représente en moyenne 0,4 fois la distance Terre Soleil. Mercure décrit en 87,97 jours une orbite très excentrique, assez fortement inclinée sur le plan de l'écliptique (7°). A cause de la difficulté à observer cette petite et distante planète, qui n'apparaît jamais dans le ciel à plus de 28° du Soleil, on pensait jusqu'au début des années 1960 que Mercure tournait sur elle-même en 88 jours, de telle sorte qu'un seul hémisphère faisait toujours face au Soleil. Les observations radar ont montré depuis que la véritable période de rotation est de 58,65 jours, soit exactement les deux tiers de la révolution orbitale. Mercure tourne donc sur elle-même trois fois tous les deux tours autour du Soleil, de telle façon qu'un périhélie sur deux, la même face est dirigée vers le Soleil. Le périhélie de l'orbite de Mercure avance de 43 secondes d'arc par siècle. Ce phénomène ne s'explique que par la théorie de la relativité générale d'Einstein. |

|

Mercure est la plus petite des planètes intérieures, probablement à cause de la proximité du Soleil lorsqu'elle s'est formée, il y a environ 4,6 milliards d'années, qui a empêché la plupart des gaz présents au voisinage de devenir des constituants de la protoplanète. La surface de Mercure est très chaude, atteignant parfois des extrêmes de plus de 470° C, spécialement en deux "points chauds" opposés l'un de l'autre sur l'équateur. La chaleur et la faible gravité de la planète rendent impossibles à Mercure de retenir une atmosphère significative (la pression atmosphérique se limite à 2.10-9 hPa). Les quantités résiduelles d'hydrogène, hélium et d'oxygène à la surface proviennent probablement du vent solaire, tandis que des quantités similaires de sodium et de potassium peuvent résulter de gaz diffusant à travers la croûte de la planète. L'inexistence d'atmosphère contribue à des écarts de température sont considérables (maximum 400°C le jour au périhélie, minimum -170°C la nuit). Le diamètre de Mercure représente environ 40% de celui de la Terre, et sa masse correspond à environ 6 % de la masse terrestre. A peine plus grosse que la Lune (4878 km de diamètre contre 3476 km), Mercure a une densité comparable à celle de la Terre (5,44 contre 5,52). La densité élevée implique la présence d'un important noyau de fer ou de fer - nickel à l'intérieur de la planète. On suppose que Mercure contient un plus grand pourcentage de fer que la Terre. Les modèles sur ordinateurs actuels situent le rayon du noyau de Mercure à environ 1800 km, soit 77% du rayon de la planète (le rayon du noyau de la Terre ne représente que 55% du rayon total). Ce vaste noyau en fer, dont une partie a probablement fondu, est sans aucun doute responsable du champ magnétique intrinsèque de Mercure. Découvert par la sonde spatiale Mariner 10, l'intensité du champ magnétique ne représente que 1% de celui de la Terre. Cela est cependant assez pour perturber le vent solaire lors de son passage près de la planète. En dépit des tentatives de cartographie effectuées depuis des observations terrestres à la fin du XIXe siècle (Schiapparelli) et dans la première moitié du XXe (Antoniadi), les caractéristiques du relief de Mercures sont restées pratiquement ignorées jusqu'au survol de la planète par la sonde Mariner 10 en 1974. Mariner 10 a photographié en détail environ 40% de la surface de Mercure. De vastes hauts plateaux cratérisées couvrent la plupart de la surface observée, faisant ressembler Mercure à la Lune. De tels hauts plateaux sont probablement très anciens. Des plaines douces et sombres, ressemblant à celles de la Lune, ont également été observées. Elles sont probablement plus jeunes que les hauts plateaux. La plus grande plaine, large de 1300 km, est nommée Caloris Basin parce qu'elle est située sur un des deux "points chauds" de Mercure (endroits que le Soleil peut surchauffer quand Mercure est au plus près de lui). Les observations radar faites en 1991 de la zone polaire Nord - une région non photographiée par Mariner 10 - suggèrent que, malgré la proximité du Soleil, de la glace d'eau puisse exister dans des sites protégés de cette zone (voir article).Mercure est cependant très différente de la Lune. Elle est 40% plus grande, 4,5 fois plus massive, et beaucoup plus riche en fer. Même la surface de Mercure est différente de celle de la Lune par deux caractéristiques. D'abord, quoique lourdement cratérisés, les hauts plateaux de Mercure ne sont pas saturés de cratères. De vastes plaines doucement ondulées prédominent. La gravité plus élevée de Mercure empêche les impacts de météorites de répandre leurs éjectas aussi loin qu'ils ne le font sur la Lune, de sorte que des surfaces d'avant cratérisation ont pu rester intactes. Deuxièmement, il y a de vastes et longues failles, soumises aux vents, qui traversent la surface des hauts plateaux sur des centaines de kilomètres. Ces failles sont supposées avoir été formés durant la contraction de la croûte lorsque le noyau a refroidi et s'est partiellement solidifié, comme la peau d'une pomme lorsque celle ci commence à se dessécher. De cette manière, alors que la partie externe de Mercure ressemblait à la Lune, la partie interne ressemblait plus à celle de la Terre par son important noyau de fer et du champ magnétique consécutif. La formation et le développement de ce noyau constituent ce qui distingue principalement l'évolution de Mercure de celle de la Lune.

Images : |

|

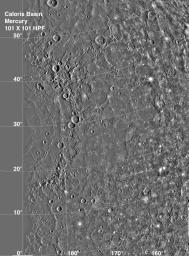

L'image de droite montre Caloris Basin (situé à moitié dans l'ombre du terminateur de matin). Le bassin est ainsi nommé car il est situé près du point le plus proche du Soleil quand Mercure est à l'aphélie. Caloris basin mesure 1300 km de diamètre. Il constitue la plus grande structure connue sur Mercure et l'un des plus grands bassins du Système solaire. Il est semblable au vaste Imbrium basin sur la Lune (>1100 km). Caloris Basin s'est formé à partir de l'impact d'un projectile de la taille d'un astéroïde. Le plancher intérieur du bassin comporte des plaines douces mais il est sévèrement fracturé. Le nord est en haut de l'image. |

|

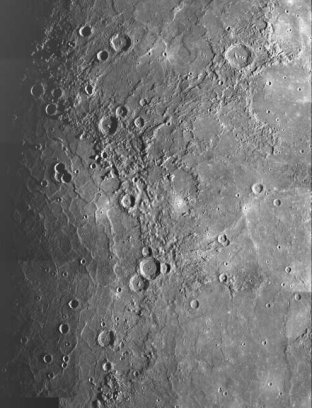

Cette photographie de Mercure a été prise par Mariner 10 depuis une distance de 55 340 km pendant son premier passage le 29 mars 1974. Elle montre une zone de l'hémisphère nord. On peut y voir la transition entre un terrain très cratérisé et une plaine douce. Ce type de plaine sur Mercure est supposé avoir une origine volcanique avec de la lave remplissant les zones de cratères. L'image représente une zone de 490 km de large. |

|

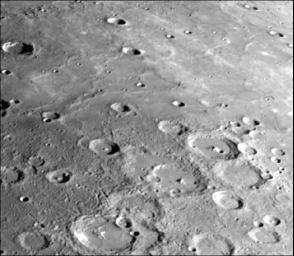

Ce cratère (74 km de diamètre) situé juste au nord de Caloris Planitia présente des pics intérieurs et centraux s'élevant au dessus d'un plancher vallonné. Les dépôts d'éjecta continus et le champ secondaire du cratère apparaissent bien définis. |

|

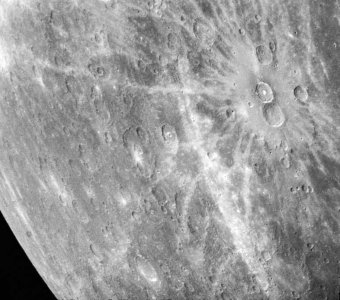

Cette image montre deux cratères proéminents (en haut à droite) avec des halos brillants. Les cratères ont un diamètre d'environ 40 km. Les halos et les rayons recouvrent d'autres structures, indiquant qu'ils sont parmi les plus jeunes de Mercure. |

|

Cette image prise par Mariner 10 montre la faille Antoniadi à la surface de Mercure. Longue de 450 km, elle coupe en deux un cratère de 80 km de diamètre. Elle traverse des plaines douces au nord et des espaces inter cratères au sud. |

|

Photos et textes d'accompagnement originaux : NASA

Les sondes spatiales vers Mercure : Mariner 10 : trois passages, en mars et septembre 1974 et en mars 1975 Messenger : premier passage début 2008

Liens : Sur ce site : Documents consacrés à la planète la plus proche du Soleil (images de Mariner 10, de MESSENGER ou prises depuis la Terre). L'exploration de MercureLa planète suivante : Vénus Retour page d'accueil ou vos messages |