EUROPE

|

Europe est un des quatre satellites galiléens de Jupiter découvert en 1610 par Galilée et l’astronome allemand Simon Marius. Ce dernier l'a nommé d'après le nom d'une princesse phénicienne. La taille d'Europe est sensiblement la même que celle de la Lune. D'abord le second satellite de Jupiter après Io, la découverte par les sondes Voyager de nouveaux satellites plus intérieurs l'a amené en sixième position. A la différence de Callisto et de Ganymède et de leurs croûtes superficielles très cratérisées, Europe ne possède pas de cratères et a peu de relief (moins de 100 m). Cela traduirait une surface en constant renouvellement. Les effets de marée provoqués par Jupiter créeraient des sources de chaleur sous la surface. Les scientifiques pensent qu'Europe possède un noyau solide de chondrites et un vaste océan d'eau liquide sous 70 à 100 km (mais que 5 km par endroits pour certains) de surface gelée. Les analyses spectrales effectuées par la sonde de la NASA Galileo (en opération autour de Jupiter de 1995 à 1999) montrent que sa surface comporte de la glace d'eau ainsi que des sulfates de magnésium (que l'on trouve sur Terre que dans d'anciens lacs asséchés). Son atmosphère, très ténue (10-6 Pa), est composée à 100 % d'oxygène. La température à sa surface à l'équateur est d'environ -163 °C (elle descend à - 223°C aux pôles). Les principaux cratères d'Europe portent des noms en relation avec Europe dans la mythologie grecque : Agénor (son père), Cadmos (son frère), Minos et Sarpédon (ses fils). Caractéristiques : Diamètre : 3130 km Masse : 480 x 1020 kg Densité : 2,99 g/cm3 Distance à Jupiter : 670 900 km, soit 9,40 rayons joviens Période orbitale : 3,55 jours terrestres Rotation : Synchrone

Images : Les images ont été prises par la sonde spatiale de la NASA Galileo, lors de ses passages près des satellites de Jupiter (soit à environ 780 millions de km de la Terre). |

|

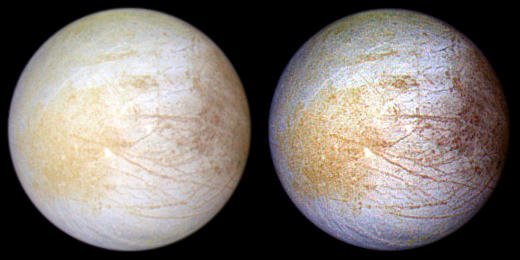

Cette double image en couleurs composites combine des images en violet, vert et infrarouge d'Europe, pour obtenir une vue du satellite en couleurs naturelles (à gauche) et une vue en couleurs rehaussées conçue pour souligner les fines différences de couleurs de la surface (à droite). La partie blanc brillant et bleuâtre de la surface d'Europe se compose principalement de glace d'eau, avec très peu d'autres matériaux. En contraste, les régions tachetées de marron sur le côté droit de l'image peuvent être recouvertes de sels hydratés et d'un composé rouge inconnu. Les terrains tachetés de jaune sur le côté gauche de l'image résultent d'autres composés inconnus. Les longues lignes sombres sont des fractures dans la croûte, dont certaines atteignent plus de 3000 km de long Le nord est en haut de l'image et le Soleil éclaire directement la surface. Le diamètre d'Europe est d'environ 3160 kilomètres, soit environ la taille de la Lune, le satellite de la Terre. Les plus fins détails qui peuvent être discernés font 25 kilomètres. Les images de cette vue globale furent prises en juin 1997 à une distance de 1,25 millions de kilomètres par le Solid State Imaging (SSI) system de la sonde spatiale Galileo, durant sa neuvième orbite autour de Jupiter. |

|

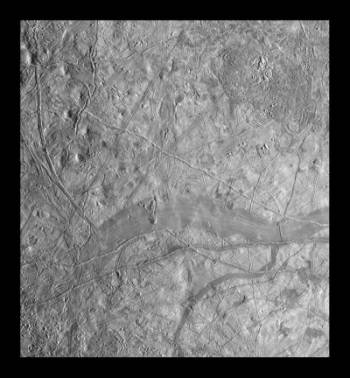

L'image de droite fut obtenue par Galileo pendant sa onzième orbite autour de Jupiter. Elle montre une région d'Europe caractérisée par un terrain tacheté et sombre. Le nord est en haut de l'image, et le Soleil éclaire la scène par la droite. Avant les images de Galileo, l'âge et l'origine de terrains tachetés n'étaient pas connus. Comme montré ici, l'apparence tachetée résulte de surfaces de la croûte brillante et glacée qui ont été cassées séparément, exposant un matériau sous-jacent plus sombre. Ce terrain "chaotique" tacheté est lié à une activité géologique récente. Apparaissant également dans cette image, une bande grise (partie inférieure de l'image) représentant une zone où la croûte d'Europe a été fracturée, séparée, et remplie par un matériau provenant de l'intérieur. Le terrain chaotique et la bande grise montrent que ce satellite a été sujet à une intense déformation géologique. L'image, centrée à 2,9° de latitude sud et 234,1° de longitude ouest, couvre une surface de 365 km par 335 km. Les plus petits détails discernables dans l'image font environ 460 m. Cette image a été obtenue le 6 novembre 1997, depuis une distance d'environ 21700 km. |

|

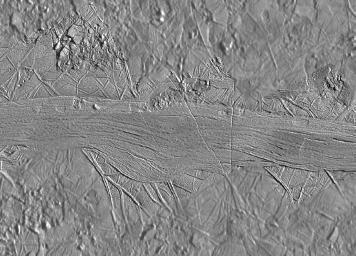

Agenor Linea est une structure inhabituelle sur Europe car elle est plus brillante que ses environs alors que les crêtes et bandes du satellite sont relativement sombres. Pendant la 17 ème orbite de Galileo autour de Jupiter, des images sous haute résolution de Agenor Linea furent obtenues près de la séparation jour/nuit de façon à souligner de fins détails de surface. Les images montrent que Agenor Linea n'est pas une crête, mais est relativement plate. A l'intérieur, on trouve plusieurs longues bandes, chacune présentant de fines stries dans le sens de la longueur. Très peu de petits cratères marquent Agenor Linea et ses environs. Agenor est coupée par quelques fractures étroites et par des petites structures semi-circulaires appelées lenticulae. Un terrain chaotique difficile est visible en haut et en bas de la photo. |

|

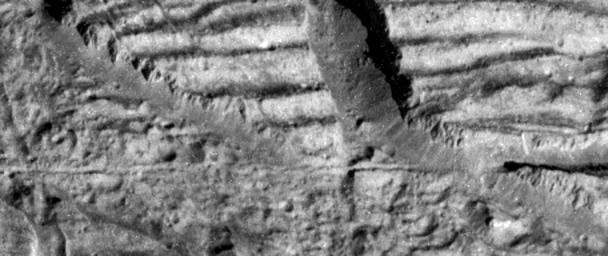

Le nord est en haut à droite et le Soleil éclaire la surface par l'est. La résolution est d'environ 220 m par pixel. L'image a été prise le 26 septembre 1998 depuis une distance de 5000 km. L'image ci-dessous est une vue à très haute résolution de la région de Conamara Chaos. Elle montre une zone où des plaques de glace ont été cassées séparément et déplacées latéralement. Le haut de l'image est dominé par des plateaux ondulés se terminant par des falaises de glace de plus de 100 m de haut. Des débris entassés à la base des falaises peuvent être discernés jusqu'à des blocs faisant la taille d'une maison. La fracture qui coure horizontalement juste en dessous du centre de l'image fait environ la largeur d'une autoroute. |

|

Le nord est en haut à droite de l'image, et le Soleil éclaire la surface par l'est. L'image est centrée par environ 9° nord et 274° ouest. Elle couvre une zone d'environ 1,7 km par 4 km. La résolution est de 9 m par pixel. Elle a été prise par Galileo le 16 décembre 1997 depuis une distance de 900 km.

Photos et textes d'accompagnement : NASA/JPL trad. JMM Revue de presse :

par Jeff Hecht La sonde spatiale [Galileo] passera les deux prochaines années [97-99] à essayer de résoudre les mystères de la lune de Jupiter recouverte de glace - dont certains scientifiques croient qu'elle pourrait abriter la vie. Les chercheurs de la mission ont décrit les grandes lignes de leur programme la semaine dernière à Cambridge, Massachusetts, lors d'un meeting de l'American Astronomical Society's Division of Planetary Sciences. Quand Galileo survola Europe en avril [97], ses images semblaient montrer des torrents qui ont partiellement fondu puis ont regelé. "La grande question est de savoir ce qu'il y a sous ça" dit Clark Chapman, un planétologue du Southwest Research Institute basé à Boulder, Colorado. Si un océan liquide se cache sous la surface gelée, la vie pourrait avoir évolué autour d'orifices volcaniques sur le fond de la mer, juste comme cela l'a été sur Terre. Mais le sondage sous la surface gelée devra attendre la mission Europa Orbiter, qui devrait être lancée au plus tôt en 2002. Les radars pour cette mission sont en train d'être conçus par les ingénieurs de la NASA au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de Pasadena, en Californie. Pendant ce temps, Galileo survolera Europe huit fois. Les planétologues espèrent que cela permettra de répondre à des questions telles que "quand la surface d'Europe à fondu puis regelé ?". Les estimations varient entre un million et deux milliards d'années. Les scientifiques espèrent obtenir une vision plus précise en comptant les cratères d'impact dans la glace, et en étudiant la poussière interplanétaire déposée sur la surface. Galileo fera son dernier survol d'Europe en février 1999. Puis il fera quatre passages près de Callisto afin d'abaisser son orbite pour une mission suicide vers Io, le satellite intérieur et volcanique de Jupiter. La ceinture de particules chargées autour d'Io devrait endommager l'électronique de Galileo, mais pas avant que celui-ci ait envoyé les photographies déjà prises du satellite.

Liens : Autre site (en français) : Astrofiles (Europe) : http://www.astrofiles.net/article56.html Sur ce site : Un autre article du New Scientist sur l'hypothèse d'un océan caché : Waterworld. La mission de la NASA Galileo qui a ramené des images rapprochées de Jupiter et de ses satellites La future mission Europa Geophysical Explorer destinée à rechercher ce qui ce cache sous la surface d'Europe. Retour page d'accueil ou vos messages |